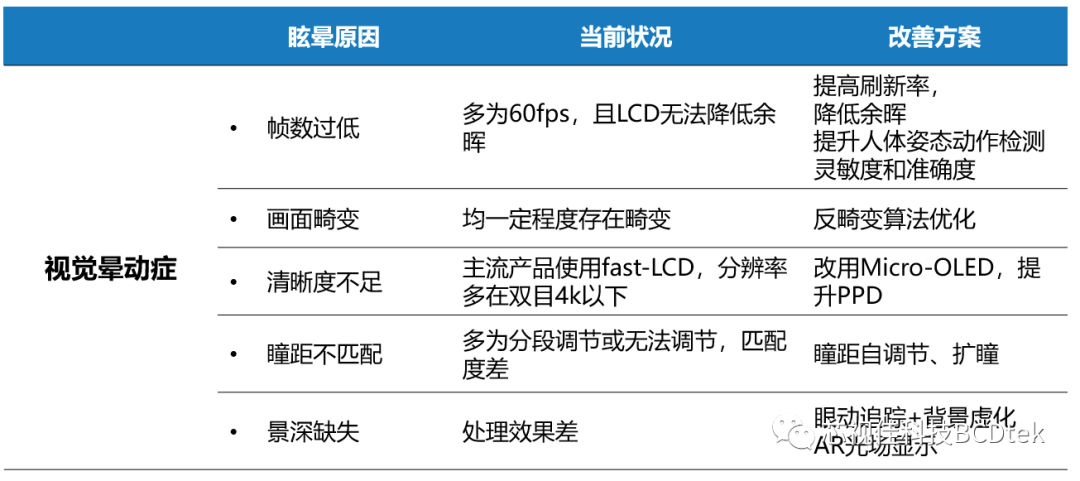

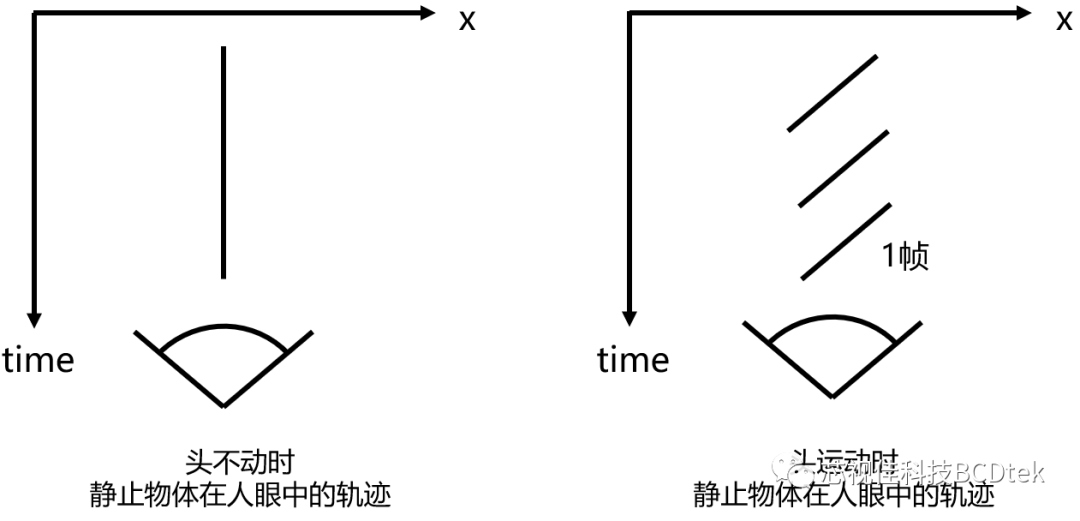

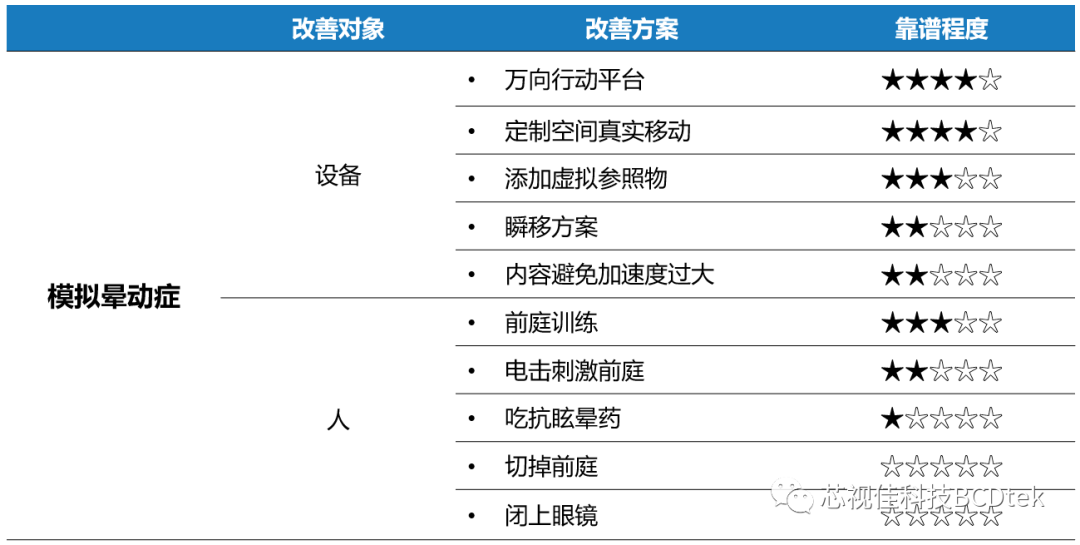

體驗過VR視頻或VR游戲的用戶,在感受到虛擬世界的沉浸感的同時,總會提到一個問題:眩暈。今天針對VR造成的眩暈(學名暈動癥)進行一些探討,希望大家能對VR眩暈有更清晰的認識,同時更好地解決眩暈問題,享受VR帶來的虛擬沉浸體驗。首先必須說明,暈動癥的成因尚無一個可以完美解釋所有現(xiàn)象的理論,主流理論一個是感官沖突理論,一個是姿態(tài)不穩(wěn)定理論,各有不足,不過VR相關(guān)眩暈基本都可以用感官沖突解釋,本文以該理論進行分析。簡單的說感官沖突就是視覺感受到的和前庭(負責感知身體狀態(tài))感受到的不一致,導致大腦信息混亂,出現(xiàn)眩暈。如上表格,VR導致的眩暈一種是由視覺與前庭的認知差異導致(前四行),一種是設(shè)備性能不足導致(后兩行)。可以將VR相關(guān)暈動癥分為兩種:視覺暈動癥和模擬暈動癥。視覺暈動癥即單純由視覺不適引起的眩暈感。VR游戲中導致視覺暈動癥的原因包括顯示的幀數(shù)過低、畫面畸變、清晰度不足、瞳距不匹配、景深缺失、畫風等等。引起視覺暈動癥的原因很多,最重要的是幀數(shù)過低。這里有兩個指標:一個是人眼刷新率極限,這個無定論,一般認為60 Hz即比較流暢;另一個是相關(guān)但不完全相同的指標,頭動和視野的延遲,一般認為超過20 ms即會發(fā)生眩暈。針對人眼刷新率,即人在不動的情況下,如觀影狀態(tài),VR視頻幀數(shù)要在60 fps及以上,這個目前一般的VR設(shè)備均可以達到。針對頭動和視野的延遲,包括幀間延遲和幀內(nèi)延遲,幀間延遲指頭部轉(zhuǎn)動經(jīng)過的畫面中每一幀之間的處理與顯示時間,這就要求從頭動、檢測到頭動具體信息,處理輸出,畫面顯示整套流程在20ms以內(nèi)完成。幀內(nèi)延遲是指人頭轉(zhuǎn)的時候,構(gòu)成畫面幀的像素點在每一幀結(jié)束時會跳回原點,這時候,人眼的視覺暫留現(xiàn)象會保留上一幀和這一幀的圖像,產(chǎn)生拖影現(xiàn)象。假定刷新率為60 Hz,屏幕分辨率為單眼960×1080,幀內(nèi)延遲在頭轉(zhuǎn)速度120°/s前提下為19像素,即會感覺到明顯的延遲。解決該問題,要一方面提升刷新率,一方面降低余暉,同樣假定60Hz的刷新率,一幀內(nèi)屏幕發(fā)光時間降為從~16 ms降低到2 ms,單眼960×1080的屏幕分辨率,幀內(nèi)延遲在頭轉(zhuǎn)速度120°/s前提下為2像素,可以有效改善眩暈感,但同時亮度也將大幅降低。對于VR游戲,造成視覺暈動癥最主要的原因即幀數(shù)過低造成的延遲感,因此對于微顯示屏,需要提升刷新率和降低余暉,目前常用的fast-LCD屏幕,極限響應時間在1ms,限制了其刷新率的提升,且LCD的工作模式導致其不能降低余暉,無法滿足需求,因此高端VR機型通常會選擇Micro-OLED,其極限響應時間在μs級,且可以實現(xiàn)降低余暉,可以有效降低延遲,改善視覺暈動癥。其他顯示效果不佳現(xiàn)象,如畫面畸變、分辨率不足,瞳距不匹配等也會造成視覺疲勞甚至眩暈,這都需要微顯示器和光學系統(tǒng)不斷提升相關(guān)性能進行改善。模擬暈動癥是指視覺觀察到的狀態(tài)和身體的真實狀態(tài)之間的不一致引發(fā)的眩暈。這是目前VR眩暈最大的來源,也是最難解決的眩暈類型,且這種眩暈會不斷積累加強,即使當停止使用VR設(shè)備時仍會持續(xù)一段時間,嚴重可導致嘔吐等癥狀。但因人而異,并且同暈車暈船一樣,可通過訓練和適應得到有效改善。下面說明一下模擬暈動癥的來源和改善方案,由其定義可知,即使當VR視頻系統(tǒng)非常優(yōu)秀,沉浸感十足,滿足視覺圖靈測試,但如果人身體與視覺不符,就會造成眩暈。因此,其來源并不是VR顯示效果不好,而是交互方式尚未實現(xiàn)同步。通過萬向行動平臺(或者叫萬向跑步機、VR跑步機)實現(xiàn)通過真實行動操控VR游戲角色的行為,可以保持視覺和前庭感受一致,從而有效改善眩暈。該裝置相當于視覺虛擬外加入動作虛擬,如同《頭號玩家》的場景,這會提供一個更高級的,沉浸感更強的虛擬世界。其缺點是:貴。

另一個方法是提供一個大房間,捕捉人的真實動作,操控VR游戲角色。像Zero Latency是目前世界上最成熟的虛擬現(xiàn)實游戲中心之一,其游戲模式是6位玩家佩戴VR設(shè)備在400平米的場地內(nèi)共同完成游戲任務(wù)。采用PS MOVE光學定位與圖像識別方案,通過129個攝像頭,進行空間定位和捕捉人體動作。

圖源:知乎Victor普杜大學的研究人員發(fā)現(xiàn),在 VR 場景中加一個虛擬鼻子,可有效改善頭暈等問題。對 41 名參與者進行了測試,一部分人會有虛擬鼻子,一部分沒有。結(jié)果表明,有虛擬鼻子的人都能保持更長時間的清醒。

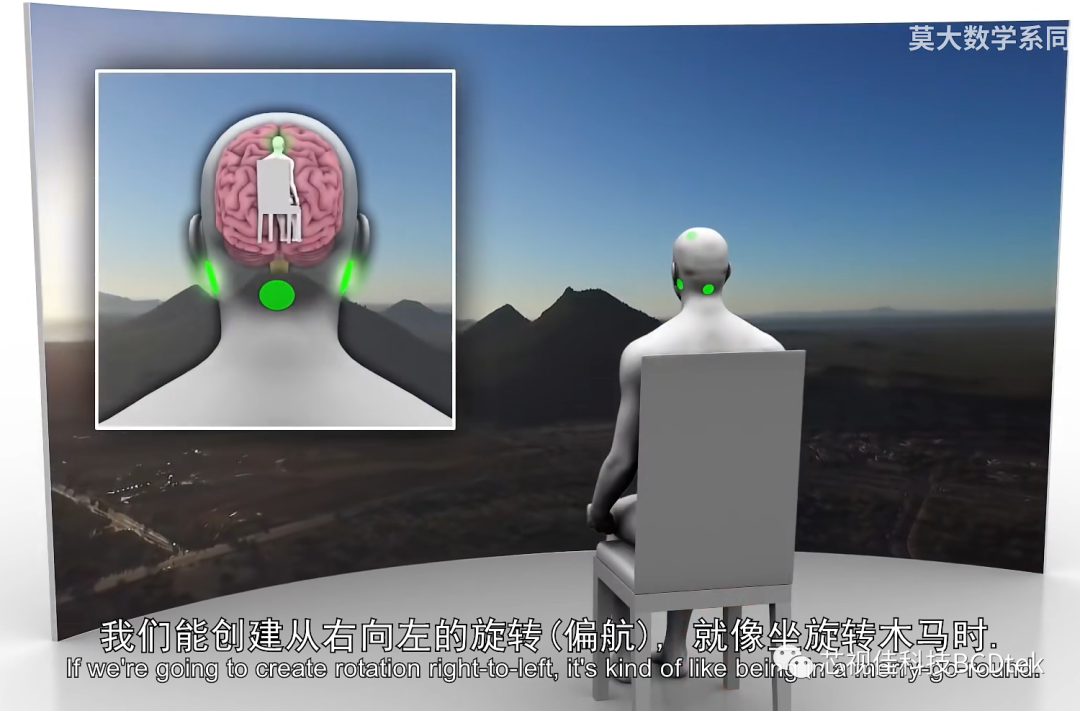

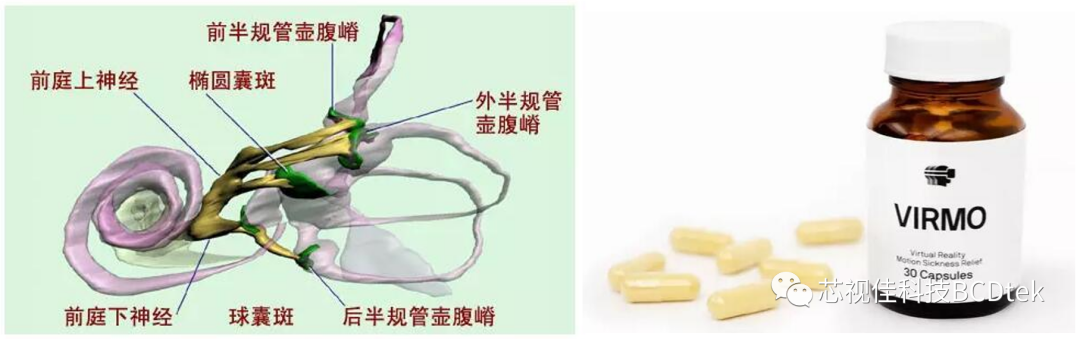

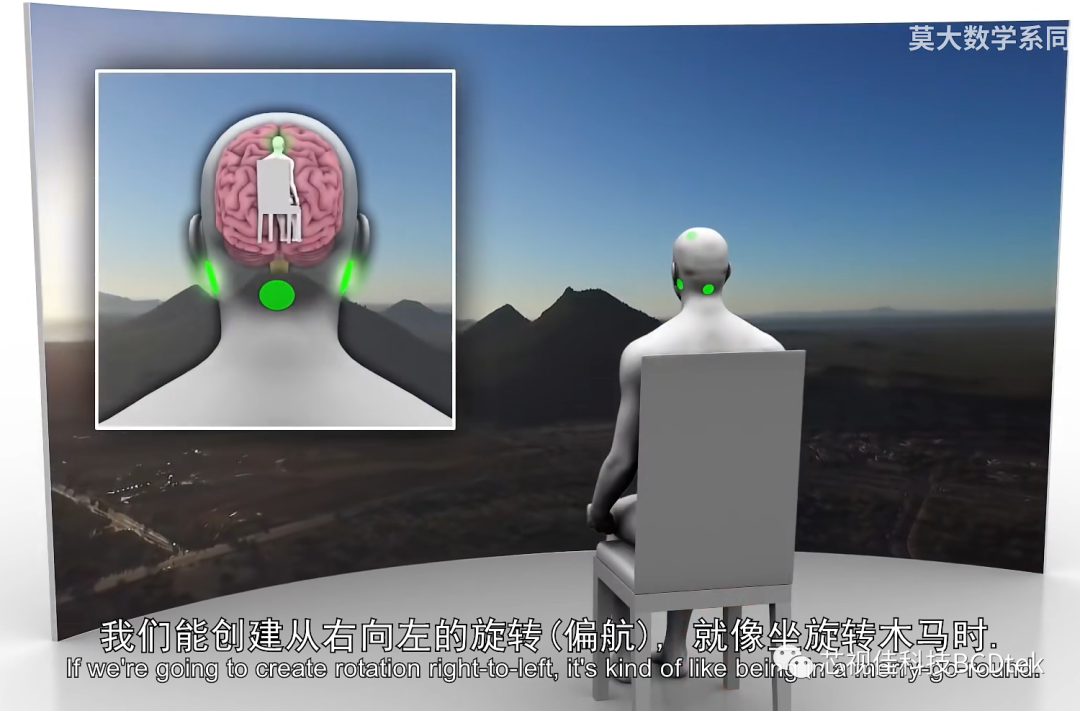

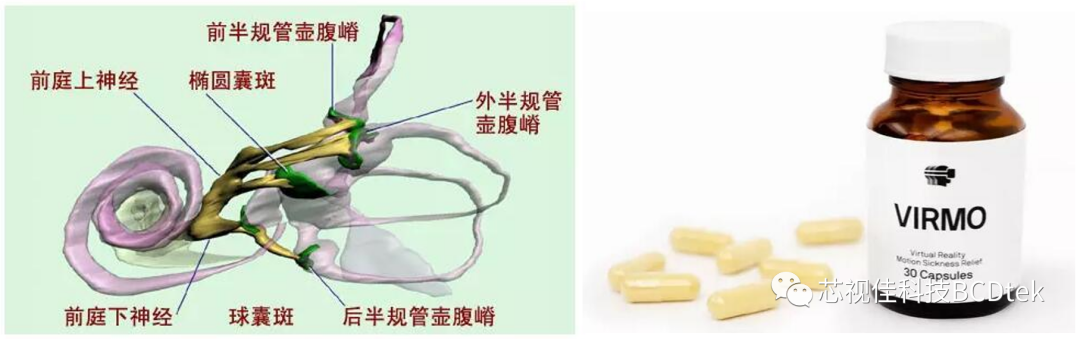

圖源:知乎Victor普杜大學的研究人員發(fā)現(xiàn),在 VR 場景中加一個虛擬鼻子,可有效改善頭暈等問題。對 41 名參與者進行了測試,一部分人會有虛擬鼻子,一部分沒有。結(jié)果表明,有虛擬鼻子的人都能保持更長時間的清醒。 vMocion 公司,打算利用梅奧醫(yī)學中心的航空航天醫(yī)學和前庭研究實驗室花費 10 多年研究的技術(shù)去解決這個問題。這項技術(shù)名為電前庭刺激 (GVS),將電極放在對應位置(每只耳朵后要放置兩個電極,一個在前部,一個在頸背),追蹤用戶內(nèi)耳的感知運動,并將視野范圍的運動觸發(fā)成 GVS 同步指令,刺激產(chǎn)生三維運動。Oculus也正在嘗試研究的“前庭輸入”,雖然仍在試驗階段,但如果成功的話,它可以讓用戶完全沉浸在當前的環(huán)境中,真正感覺在自己駕駛的宇宙飛船在俯沖或轉(zhuǎn)彎。如果該方法成熟,且可以打消用戶對副作用的擔心,或許也是個靠譜的方法。

圖源:嗶哩嗶哩莫大數(shù)學系同學

圖源:嗶哩嗶哩莫大數(shù)學系同學其他如吃抗眩暈藥,甚至手術(shù)切掉前庭解決暈動癥的方法,想必普通玩家應該難以接受。如同暈車暈船,VR造成的暈動癥不同的人敏感程度不一樣,同時也可以通過更多的適應或訓練來緩解甚至消除。

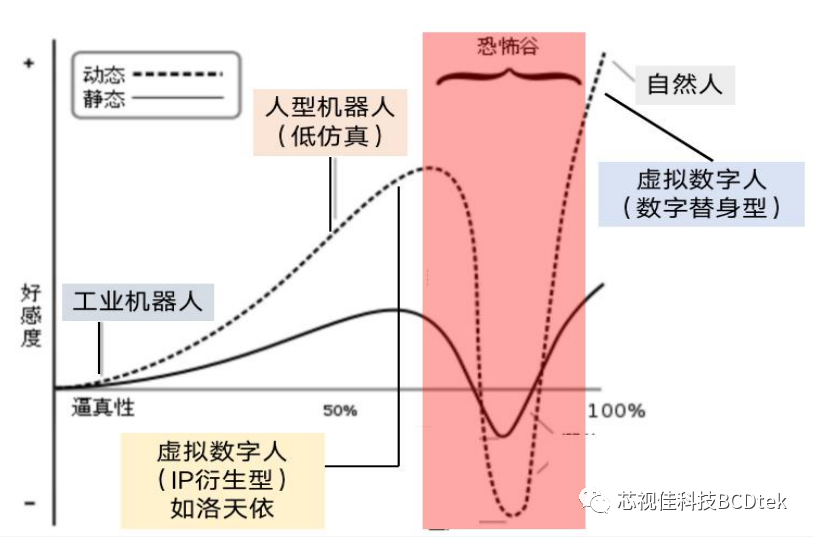

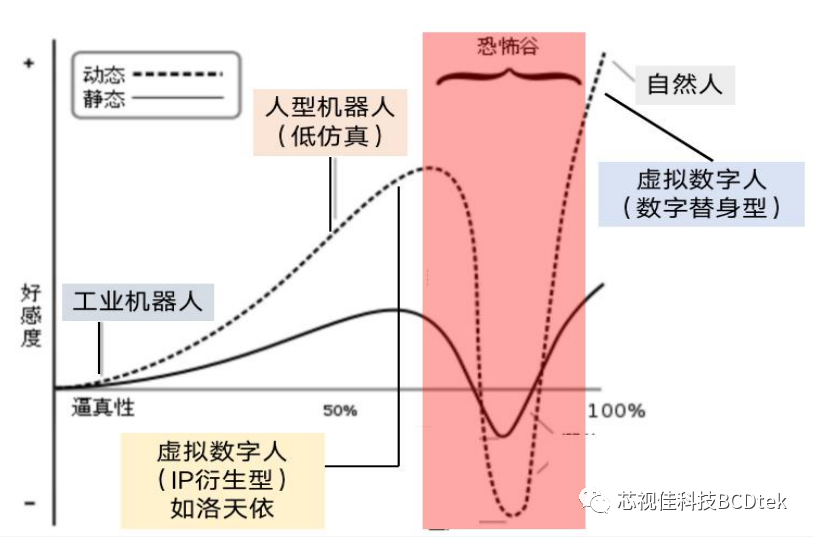

在仿生機器人領(lǐng)域有個概念叫“恐怖谷效應”,即當機器人與人類的相似程度上升到一個特定程度但又不完全相同時,人類對他們的反應便會突然變得極其負面和反感,甚至恐懼。個人認為在沉浸感領(lǐng)域也有些類似,毫無沉浸感時,人是不會眩暈的,當沉浸感達到一定程度,但又不完全沉浸式,就會眩暈,而最終完全沉浸無法辨別是虛擬還是真實時,眩暈就消失了。兩者雖然不太一樣,但我認為應該都是人類自我保護的一種機制,面對潛在風險的生理反應。因此在進入虛擬世界的過程中,當前階段下,一定程度的沉浸感即會導致眩暈,但不能通過降低沉浸感來消除眩暈(雖然可行),應該向前走,進入到更強的沉浸感來解決問題。

圖源:清華大學元宇宙發(fā)展研究報告2.0版

圖源:清華大學元宇宙發(fā)展研究報告2.0版

總結(jié)一下,VR眩暈一方面是視覺暈動癥,主要是幀率不足造成,可以通過微顯示屏刷新率提升、余暉降低等性能優(yōu)化的方式進行改善;另一方面是模擬暈動癥,主要是交互方式與視覺輸入不符導致,需要改進交互方式或生理面進行解決。

最后,不得不說,暈眩問題是阻礙虛擬現(xiàn)實爆發(fā)的最重要原因,但相信隨著技術(shù)的發(fā)展,必將得到解決。希望這一天早一些到來,消費者就可以更加真實地享受虛擬世界帶來的無限快樂。

聲明:部分圖片系網(wǎng)絡(luò)編輯轉(zhuǎn)載,目的在于分享傳遞顯示行業(yè)技術(shù)和信息。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時與我們聯(lián)系,我們將在第一時間刪除相關(guān)內(nèi)容。

圖源:知乎Victor

圖源:知乎Victor 圖源:嗶哩嗶哩莫大數(shù)學系同學

圖源:嗶哩嗶哩莫大數(shù)學系同學

圖源:清華大學元宇宙發(fā)展研究報告2.0版

圖源:清華大學元宇宙發(fā)展研究報告2.0版